值此清华大学能源互联网创新研究院成立十周年之际,我们推出“建院十周年学术特辑”专栏,精选院内各研究团队已发表的学术成果,系统呈现研究院在能源互联网领域的前沿研究。本期推出能量管理与调控研究中心的学术论文,发表于Journal of Modern Power Systems and Clean Energy,详见文末“阅读原文”。

直流电压动态增强的构网型光伏系统匹配同步机主动支撑控制

| DOI: 10.35833/MPCE.2023.000624

| 作者 郭子榛 吴文传

随着光伏渗透率的提高,在电力电子主导的新型电力系统中,传统同步机提供的主动支撑能力不足,在传统跟网运行控制模式下,光伏发电对电网频率和电压扰动无法提供瞬时主动支撑能力,导致电力系统的稳定运行受到挑战。构网型控制是一种电压源型控制策略,与跟网型控制相比,构网型控制不需要跟踪电网的交流电压信号实现同步电流注入,而是通过建立旋转电压矢量的频率和幅值实现主动同步,因此在电网发生扰动时可以自发提供瞬时功率支撑。然而,现有的构网型控制大多基于直流侧理想电压源的假设,这一假设适用于直流侧具备电化学储能或超级电容的场景,而对于一般的光伏发电系统,应考虑构网型光伏在提供主动支撑时直流侧能量来源的物理特性,否则就会因为直流侧电源和交流侧构网型控制的功率失配导致直流母线电压崩溃和光伏停机脱网。

光伏发电系统中的并网逆变器控制策略决定了光伏系统与外部电网交互的电气特性。在跟网模式下,光伏系统等效为电流源,为了提供电网所需的频率和电压支撑能力,需要根据量测得到的频率和电压偏差修正注入电流的设定值实现二次调节。这种被动调节方式的功率响应滞后,无法在极高渗透率环境中替代同步机的主动支撑特性。现有的构网型控制方法通过模拟同步机的物理特性,根据虚拟惯量和下垂控制方程建立构网型控制的电压矢量。这种模式下光伏系统等效为电压源,在电网发生大扰动时可以实现与同步机对等的自发响应和主动支撑特性,从而提高电力系统的暂态稳定性。

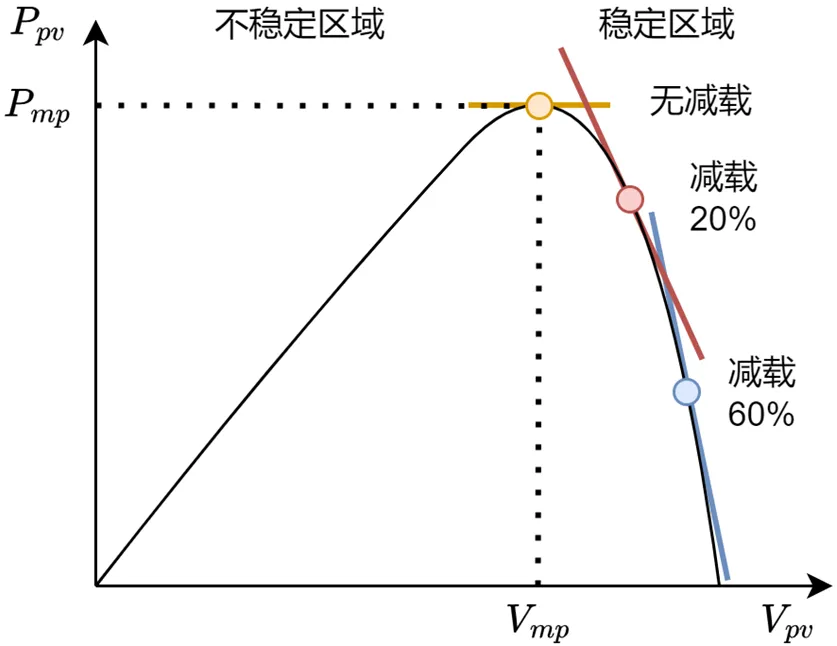

构网型光伏的直流母线电容是瞬时平衡直流侧注入功率和交流侧输出功率的重要元件。与储能的区别在于,为了确保光伏出力能够维持构网型控制所需的最大输出功率,需要使光伏运行在减载运行模式维持足够的功率平衡裕度。然而根据光伏出力曲线,光伏系统的直流输入功率受到直流电压的影响,并且在天气影响下是时变非线性的。因此在直流侧出现云层遮挡导致输入功率波动,或电网侧出现大频差扰动导致输出功率波动时,仍然可能出现光伏运行点越过最大功率运行点而进入不稳定区域的风险,最终可能导致直流电压暂态失稳和光伏停机脱网。为了避免这一情况,通常可以采取紧急保护控制策略,在直流电压低于阈值时切换控制模式防止过度支撑导致直流电压跌落。但是模式切换造成的扰动使构网型光伏提供的主动支撑能力难以定量刻画,并且不同光照条件下对应的稳定边界不同,使得模式切换的阈值整定较为困难。图1给出了不同运行点的光伏出力变化与直流电压扰动的对应关系,可以看出减载备用不足时存在直流电压失稳风险。

图1 不同减载模式下的光伏出力与直流电压扰动的对应关系

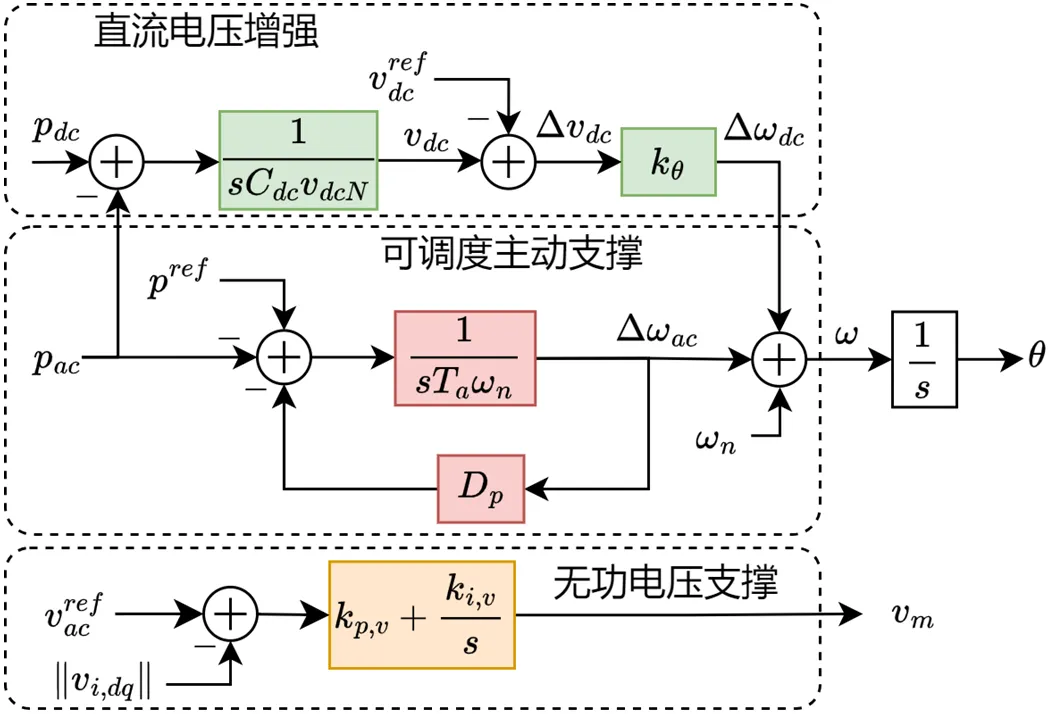

虚拟同步机(virtual synchronous machine, VSM)和下垂控制都属于通过交流信号反馈实现构网型控制的范畴,这种方式具备精确可调的虚拟惯量和下垂系数等主动支撑特性,但是对直流电压的扰动没有响应。另一类匹配控制(matching control,MC)通过直流母线电压直接驱动构网型控制中电压矢量的频率,这种方式提供的虚拟惯量是与直流母线电容相匹配的,在大扰动下可以自发调节主动支撑能力,维持直流母线电压的暂态稳定,但问题在于无法提供精确可调度的主动支撑特性。因此通过结合两种控制策略的优势,提出图2所示的基于匹配同步机(matching synchronous machine,MSM)的构网型控制策略,构网频率信号由交流构网和直流构网两种模式共同驱动,在光照充足时,构网型光伏提供可精确量化的主动支撑特性,在功率失配时,构网型光伏提供能量暂态稳定边界内的主动支撑能力,在模式连续的方式下避免过度支撑导致光伏停机脱网。

图2 基于MSM的构网型控制策略

以高比例光伏接入的电力系统为例验证提出策略的控制效果,构网型光伏分别采取VSM、MC、可调度虚拟振荡器(dispatchable virtual oscillator control,dVOC),以及提出的MSM控制策略后,设置电网负荷阶跃向上扰动导致低频扰动,并记录构网型光伏的主动支撑动态过程。

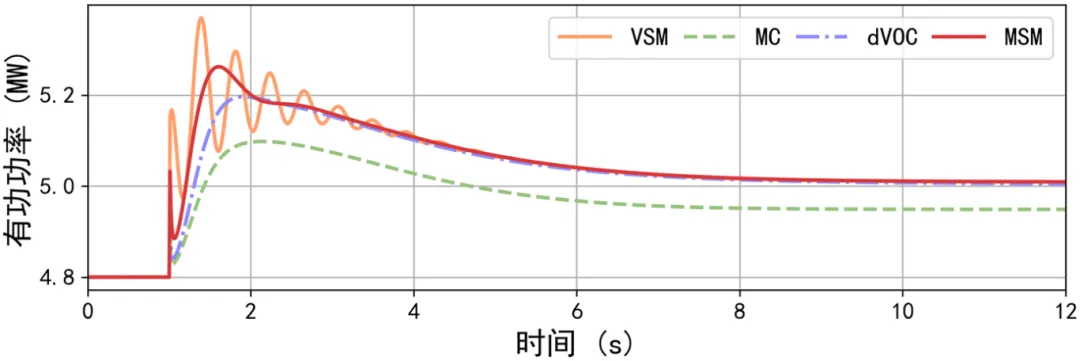

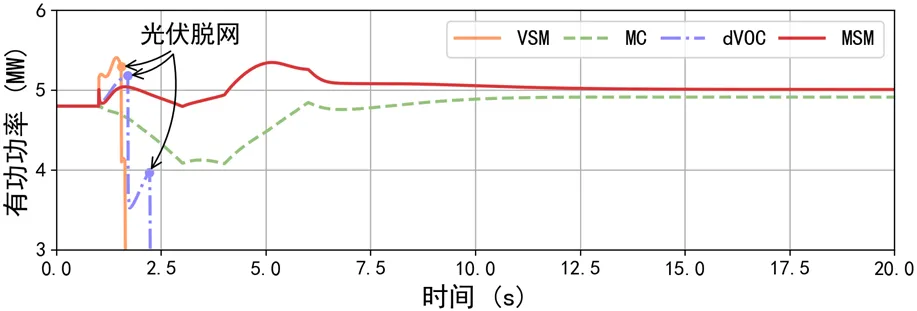

如图3所示,在减载预留的有功上调能力充足时,VSM控制策略、dVOC控制策略和提出的MSM控制策略对应的稳态功率一致,说明提出的MSM控制策略的主动支撑能力是精确可调控的。而MC控制策略由于光伏出力非线性特征影响,主动支撑的特性并不能一致跟随调度指令。图4展示了在光照扰动下构网型光伏对同样的频率扰动的响应结果,可以看出VSM和dVOC控制策略由于缺乏对直流侧能量稳定的考虑,在光照强度跌落导致减载预留不足时,由于过度支撑导致单机暂态能量失稳并脱网,实际上造成了对电网频率更大的二次冲击。MSM控制策略可以在光照扰动下自适应地提供对系统频率的主动支撑,而MC控制策略和直流侧信号高度耦合,因此对光照扰动的响应更多,而对电网频率的主动支撑较弱。总结来看,MSM控制策略通过在交流反馈的构网型控制中考虑直流电压增强特性,使构网型光伏具有交直流双侧大扰动下的自适应主动支撑能力。

图3 构网型光伏主动支撑过程有功功率曲线

图4 光照波动下构网型光伏主动支撑过程有功功率曲线

Zizhen Guo and Wenchuan Wu. Matching synchronous machine control for improving active support of grid-forming PV systems with enhanced DC voltage dynamics [J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2025, 13(1): 179-189.

作 者 介 绍

吴文传:清华大学电机系教授,博士生导师,IEEE/CSEE Fellow,主要研究方向包括能量管理系统、主动配电网运行与控制、机器学习及其在能源系统中的应用。

郭子榛:清华大学电机系博士研究生,主要研究方向包括高比例新能源接入的电力系统稳定控制与优化运行。

团 队 介 绍

能量管理与调控研究中心成立于2015年,现有研究人员40余人,包括教授4人,副研究员1人。能量管理与调控研究中心面向能源互联网的能量管理与运行控制,以保证未来能源互联网的安全可靠高效运行为目标,研究方向涵盖能量管理与运行控制、多能协同调度、可再生能源、信息物理融合系统、主动配电网与微网、需求侧响应、虚拟电厂、电碳联合智慧决策等。能量管理与调控研究中心根植于清华大学电机系调度自动化研究室。该团队在电力系统能量管理领域有超过30年的研究积累,是我国最早开始电网能量管理与运行控制研究的单位之一。研发了我国第一套具有完全自主知识产权的大区电网EMS应用软件,开发的EMS应用软件在国内超过72个地区级以上电网推广应用。电网无功/电压控制和有功/频率控制的主要研究成果应用面覆盖我国2/3以上网省级电网和6/10以上的大型风/光基地,相关技术出口到北美最大的区域电网——美国PJM电网,成为我国先进电网控制系统输出美国的首例,并获2018年国家科技进步一等奖。

【版权申明】文章仅供学习参考,版权归原作者所有。文章仅代表作者观点,不代表本网站立场。本网站转载目的仅用于传递信息而非盈利目的。若来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知,我们将立即删除。